مراكز التفكير في المغرب: التطفل يطرق باب المعرفة

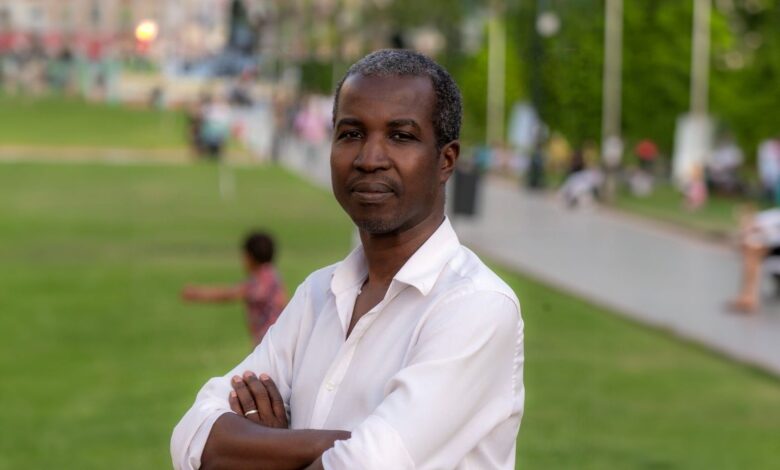

سعيد كان

في المغرب، لا تُولد المؤسسات دائمًا من رحم الحاجة الموضوعية أو من تراكم معرفي ومهني، بل كثيرًا ما تنشأ كردود فعل، أو كواجهات رمزية، أو حتى كمنصات شخصية تبحث عن شرعية ما. هذا ما يجعل بعض الكيانات التي تُطلق على نفسها صفات رنانة كـ”مراكز التفكير”، تستحق وقفة نقدية، ليس من باب التشكيك، بل من باب التمحيص في جدوى وجودها، ومدى احترامها للمعايير الأكاديمية والمهنية التي تُميز الفضاءات البحثية الجادة عن تلك التي تتقمص صفتها.

من بين هذه النماذج، برز مركز “المغاربة الجدد” بوصفه حالة تستدعي التأمل. منذ انطلاقه، تابعت نشاطه بفضول صحفي ونزعة تحليلية نحو فهم ما يُطرح في الفضاء العمومي من أفكار ومقاربات. توقعت أن أجد فيه إنتاجًا معرفيًا يُسهم في تجديد النقاش السياسي والاجتماعي، أو على الأقل بنية تنظيمية تُشبه مراكز التفكير كما تُعرف عالميًا. لكن ما وجدته كان أقرب إلى منبر موسمي للمناكفات، تُطل منه رئيسته بتدوينات تثير الجدل أكثر مما تثير الفكر، وتُشعل النقاش أكثر مما تُنيره.

لا يمكن إنكار أن رئيسة المركز نشيطة، تُحرك المياه الراكدة، وتُجيد الحضور الرقمي. وهذا يُحسب لها في زمن الخمول المؤسساتي. لكن حين ردّت على من اتهمها بأنها لا تنتمي إلى مهنة واضحة، بقولها إنها “رئيسة جمعية مركز تفكير المغاربة براتب ممتاز”، بدا التصريح صادمًا، ليس فقط من حيث مضمونه، بل من حيث ما يكشفه عن طبيعة الخلط بين العمل الجمعوي والعمل المأجور، وبين التطوع والتوظيف. فالقانون المغربي المنظم للجمعيات يُفترض أن يُكرّس مبدأ التطوع في المناصب القيادية، ويُميز بين الموظفين الذين يتقاضون أجورًا، وأعضاء المكاتب الذين يُفترض فيهم العمل دون مقابل. هذا التمييز ليس شكليًا، بل جوهري، لأنه يُحدد طبيعة العلاقة بين الفرد والمؤسسة، ويُحصّن العمل المدني من التحول إلى امتياز شخصي أو وظيفة مقنّعة.

لكن الإشكال لا يقف عند حدود التصريح، بل يمتد إلى مضمون ما يُنتج داخل هذا المركز. زيارة سريعة لموقعه الإلكتروني تكشف عن أربع مقالات تحليلية، أقرب إلى خواطر سياسية منها إلى دراسات علمية. لا أثر لمنهجية بحث، ولا وجود لمصادر موثوقة، ولا نتائج قابلة للقياس أو التوظيف. ما يُنشر يُشبه مقالات الرأي التي تُنشر في الصحف، لا تقارير مراكز التفكير التي تُبنى عليها السياسات العمومية. والأدهى أن محاولة التعمق أكثر في الموقع تُفضي إلى رسالة تقنية تقول: 404 LOOKS LIKE YOU’RE LOST. وهي عبارة، رغم طابعها التلقائي، تُجسد بدقة الحالة الفكرية التي يعيشها هذا النموذج: ضياع مفاهيمي بين الادعاء والمنهج، وبين الطموح والقدرة، وبين “الراتب الممتاز” وغياب الأثر المعرفي.

هذا النموذج ليس معزولًا، بل يُمثل امتدادًا لمسار من التطفل المؤسساتي الذي بدأ منذ سنوات في الحقل السياسي، حين تحولت بعض الأحزاب إلى منصات شخصية، وغابت البرامج لصالح الولاءات، وتراجع النقاش العمومي أمام منطق التموقع. ثم جاء الدور على الإعلام، حيث اختلطت المهنية بالاستعراض، وغابت المعايير لصالح التفاعل الرقمي، وتحوّل بعض المنابر إلى أدوات للظهور لا أدوات للفهم. واليوم، يبدو أن التطفل بدأ يطرق باب الحقل الأكاديمي ومراكز التفكير، حيث تُستعمل هذه التسميات كواجهات رمزية، دون احترام للمنهج، ولا التزام بالمعايير، ولا وضوح في الأهداف.

إن مراكز التفكير ليست ديكورًا مؤسساتيًا، بل فضاءات معرفية تُبنى على الجهد، والمنهج، والاستقلالية. وإذا تحولت إلى أدوات للظهور أو التوظيف، فإنها تُفقد معناها، وتُساهم في تعميق أزمة التفكير بدل حلّها. والمغرب، في لحظته الراهنة، لا يحتاج إلى المزيد من الضجيج، بل إلى مؤسسات تفكير حقيقية، تُنتج معرفة، وتُراكم تحليلًا، وتُسهم في صياغة السياسات، وتُعيد الاعتبار للفكر كأداة للفهم، لا كوسيلة للتموقع.

إن ما نراه اليوم من نماذج هجينة، لا يُمثل فقط أزمة مؤسسات، بل يُجسد أزمة أعمق: أزمة المعنى في الفعل العمومي، وأزمة الجدية في التعامل مع الحقول الحيوية التي يُفترض أن تُحصّن المجتمع من الرداءة، لا أن تُعيد إنتاجها.